Высшее образование переживает настоящую революцию. Уже сегодня на смену единому образцу приходит разнообразие форматов, каждый из которых отвечает запросам новой эпохи. Условно все многообразие можно свести к шести ключевым моделям, как считает доцент кафедры бизнес-информатики Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат педагогических наук А.Х. Шелепаева, определяющим ландшафт завтрашнего дня.

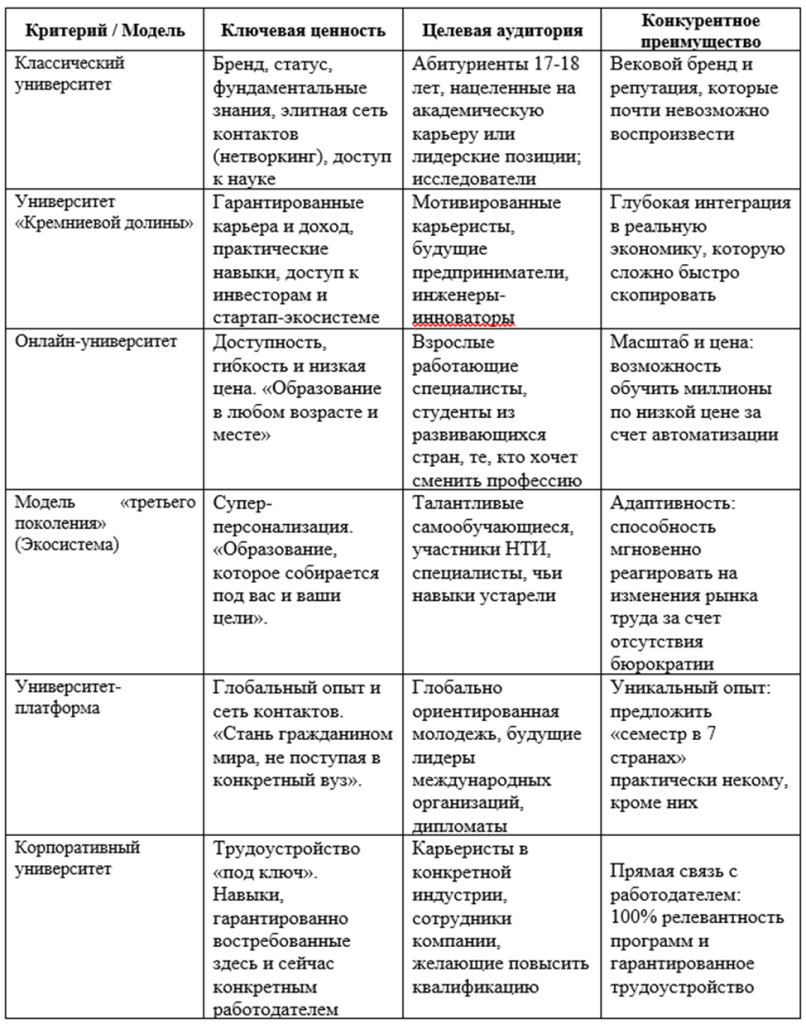

Титаны науки – это классические университеты. Такие институции, как Гарвард, Оксфорд или МГУ, никуда не исчезнут. Их главная сила – в многовековом бренде, огромных эндаумент-фондах, которые формируются от пожертвований бывших выпускников, и репутации цитаделей фундаментальной науки. Однако и они вынуждены меняться: внедрять гибридное обучение, цифровизировать кампусы и развивать программы для взрослых, превращаясь в центры непрерывного образования на протяжении всей жизни. Их миссия – подготовка академической элиты и генерация глубоких знаний, останется неизменной, но методы её достижения станут современнее.

Фабрики инноваций: Университет «Кремниевой долины». Стэнфорд или Olin College of Engineering стали эталоном для нового поколения вузов. Их философия – стирание границ между аудиторией и реальным миром. Обучение здесь строится на глубокой интеграции с индустрией: студенты с первого курса решают прикладные бизнес-задачи, создают стартапы и погружены в междисциплинарную среду. Главный продукт такой модели – не просто специалист, а готовый инноватор и предприниматель. В России данная модель представлена тремя университетами: ИТМО, МФТИ и Иннополис.

Образование без границ: Онлайн-университеты. Такие проекты, как University of the People или платформы вроде Coursera, предлагающие полноценные степени, делают качественное образование доступным и гибким. Низкая стоимость, обучение по подписке и возможность учиться из любой точки мира – их ключевые преимущества. Они будут расти за счет спроса на непрерывное профессиональное развитие и студентов из развивающихся стран. Основной вызов для них – доказательство качества и признание дипломов работодателями.

Анти-университет: Модель «третьего поколения». Самые радикальные эксперименты, такие как российский Университет 20.35 или Саудовский KAUST, вообще отказываются от классической структуры. Они представляют собой не «башню из слоновой кости», а гибкую образовательную экосистему. Здесь нет постоянных профессоров – приглашаются звезды из индустрии под конкретные проекты, а индивидуальная траектория каждого студента выстраивается на основе анализа его цифрового следа и потребностей экономики.

Глобальные хабы: Университеты-платформы. Яркий пример – Minerva Schools. Такой вуз не владеет кампусами, а является платформой для глобального обучения. Студенты живут в разных странах мира, погружаясь в местные культуры, а учатся в международных группах онлайн. Акцент здесь делается на развитии кросс-культурной коммуникации и формировании по-настоящему глобального мышления.

Новые игроки – это корпоративные университеты. Крупные корпорации вроде Google и Amazon все активнее берут подготовку кадров в свои руки, создавая программы сертификации (например, Google Career Certificates). Эти курсы готовят специалистов под конкретные нужды компании, и их сертификаты зачастую котируются на рынке выше, чем дипломы некоторых вузов. Это – прямой вызов традиционному образованию, заставляющий университеты либо конкурировать, либо искать пути тесного альянса с бизнесом.

Что у них общего и в чем разница? Сравним модели по нескольким критериям:

Рынок высшего образования фрагментируется. Нет одной «победившей» модели. Успех будет определяться способностью университета четко выделять свою целевую аудиторию и строить эффективную бизнес-модель, которая создает для нее уникальную ценность, не поддающуюся простому копированию.

В будущем мы увидим не победу одной модели над другой, а их сосуществование и гибридизацию. Университетам, чтобы оставаться ведущими «игроками» в образовательном пространстве, придется сочетать академическую глубину с гибкостью и практической ориентированностью новых форматов. Возникнет экосистема, где: студент будет собирать свое образование из курсов классического университета (для фундамента), онлайн-платформы (для конкретного навыка) и корпоративной программы (для стажировки).