Российская экономика находится в фазе структурной трансформации. Ответом на вызовы времени стал значительный по масштабам и концентрации ресурсов пакет из девяти национальных проектов, нацеленных на технологический лидерство. Если ранее поддержка направлений часто носила точечный характер, то сегодня мы наблюдаем формирование целостной государственной стратегии, где прямое финансирование– лишь один из инструментов.

Финансовый университет при Правительстве РФ, анализируя фискальную политику обеспечения технологического суверенитета, фиксирует качественный сдвиг: от субсидирования – к проектированию новой промышленной политики.

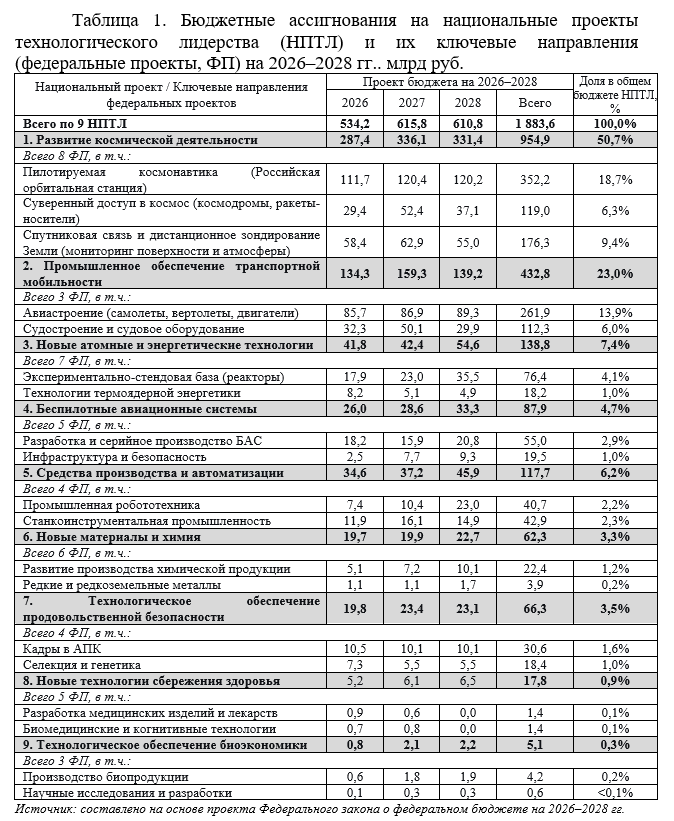

На 2026–2028 годы общий объем финансирования девяти национальных проектов технологического лидерства (НПТЛ) превысит 1,88 трлн рублей. Для сравнения: в предыдущем трехлетнем цикле (2025–2027 гг.) на эти цели предусматривалось 0,91 трлн руб., то есть рост объемов финансирования – более чем в два раза. Еще показательнее рост доли НПТЛ в общем объеме средств, предусмотренных на национальные проекты: с 5% до 9% в новом бюджетном цикле. Это свидетельство того, что технологическое лидерство остается одним из важнейших государственных приоритетов (таблица 1).

Абсолютным лидером является национальный проект «Развитие космической деятельности», на который приходится более половины (50,7%) всего бюджета технологического лидерства (954,9 млрд руб.). Второй по объему – «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» (432,8 млрд руб., или 23%), где основная часть средств направлена в авиастроение. Значительные ресурсы сконцентрированы также в атомной энергетике (138,8 млрд руб.) и развитии беспилотных систем (87,9 млрд руб.). При этом такие фундаментальные направления, как «Средства производства и автоматизации» и «Новые материалы и химия», пока получают существенно меньшее финансирование (6,2% и 3,3% соответственно), что указывает на фокус на готовые комплексные продукты.

Однако главная инновация связана не с объемом предоставляемых средств, а с институциональными изменениями. Государство аккумулирует опыт прошлых лет, когда поддержка не всегда приводила к измеримому результату (субсидирование НИОКР без гарантий спроса на готовую продукцию, например, «прототипы на полке» по отдельным проектам «Роснано»). В паспортах новых нацпроектов заложена принципиально иная логика. Во-первых, введена «ролевая модель» с четким распределением ответственности. Появляется фигура «квалифицированного заказчика» – того, кто формулирует техзадание, обеспечивает гарантированный спрос и контролирует соблюдение стандартов. И «основного исполнителя», который берет на себя обязательства по организации производства и выпуску конечной продукции.

Во-вторых, создаются «карты технологической кооперации». Это своего рода дорожные карты полного цикла, которые увязывают между собой мероприятия по спросу, подготовке кадров, научным исследованиям и производству. Цель – обеспечить связанность и сбалансировать предложение со спросом еще до начала производства.

В-третьих, смещен акцент с абстрактных показателей на конкретику. Ключевым параметром эффективности становится выпуск конкретной продукции «в штуках». Будь то новый авиационный двигатель, беспилотник, спутник связи или станок с ЧПУ – система нацелена на конкретный, измеримый результат.

Меры господдержки также эволюционировали, став более целевыми и разнообразными. Помимо субсидий на НИОКР (которые могут покрывать до 70% затрат), активно задействуются: субсидирование недополученных доходов (скидок для покупателей), что стимулирует спрос на отечественную высокотехнологичную продукцию; льготное кредитование и лизинг через госкомпании («ВЭБ.РФ», ГТЛК); прямые взносы в уставные капиталы ключевых корпораций (ОАК, «Ростех», «Роскосмос»); поддержка целых цепочек создания стоимости – от сырья (редкоземельные металлы) до софта для промышленности.

Ключевым элементом новой архитектуры стало создание сквозной системы финансирования, связывающей прямое выделение бюджетных средств, банковский сектор и институты развития.

Параллельно с нацпроектами работает механизм «таксономии технологического суверенитета», утвержденный правительством в апреле 2023 года. Его цель – создать стимулы для частных банков кредитовать приоритетные проекты. Для включенных в реестр таксономии проектов Банк России применяет пониженные риск-веса, что снижает нагрузку на капитал кредитных организаций. По данным на октябрь 2025 года, объем выданных кредитов в рамках таксономии достиг 1 трлн рублей при общем объеме открытых кредитных линий в 2,7 трлн. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила, что бюджет одобренных проектов составляет 3 трлн рублей, отметив потенциал инструмента в 10 трлн.

Центральную роль в институциональной системе технологического суверенитета играет группа ВЭБ.РФ, выполняющая функции оператора реестра проектов таксономии и предоставляющая поручительства на сумму до 50% от кредита. В рамках новой стратегии до 2030 года ВЭБ.РФ планирует поддержать проекты на сумму свыше 30 трлн рублей, что, по оценкам, может дать дополнительный прирост ВВП на 2%.

Таким образом, заключает доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финуниверситета Светлана Демидова, формируется трехуровневая финансовая модель обеспечения технологического суверенитета: прямое бюджетное финансирование через нацпроекты (1,88 трлн руб. на 2026-2028 гг.); кредитное финансирование через банковский сектор, стимулируемое таксономией (1 трлн руб. уже выдано); синдицированное финансирование и поручительства от ВЭБ.РФ и институтов развития (потенциал – свыше 30 трлн рублей).